Unis face à la cour

Elisabeth Simmoneau Fort, co-avocate principale, introduit une matinée entièrement consacrée à la question des réparations. Elle insiste dans son propos sur la nécessité des parties civiles dans ce procès et sur leur unité. Les demandes de réparation sont le fruit d’une réflexion et d’un travail communs, explique-t-elle. A sa suite, Martine Jacquin, d’Avocats sans frontières (ASF) rappelle que les demandes des parties civiles dans le procès 2 sont proches des demandes formulées dans le procès 1 où elles avaient été rejetées par la cour. Les avocats des parties civiles ont bien sûr fait appel mais la Cour suprême n’a toujours pas statué ce qui laisse les représentants des parties civiles en mal de repères juridiques à l’aube du procès 2. Même si les règles ont évolué, les points d’interrogation restent nombreux. Martine Jacquin cite un exemple : dans le procès contre Duch les parties civiles ont proposé de créer un fonds d’indemnisation alimenté par une partie des rentrées d’argent au musée de Toul Sleng et aux charniers de Chhœung Ek. L’idée a été rejetée par les magistrats, il y a eu appel mais la cour suprême n’a toujours pas tranché…

Les réparations : un droit des parties civiles

Dans la foulée, l’avocate exprime un désaccord commun à tous les représentants des parties civiles : à ce stade de la procédure (les audiences sur le fond n’ont pas encore commencé), les parties civiles n’ont pas à exposer le détail des réparations, ni leur mode d’exécution, contrairement à ce que leur demande la cour. En revanche, Martine Jacquin rappelle que les réparations sont un droit des parties civiles garanti par le règlement intérieur autant que par le droit international.

La disjonction, sujet indésirable

L’avocate tente ensuite de traiter les conséquences de la disjonction du procès 2 sur la demande de réparations citant au passage que les requêtes des procureurs et des parties civiles qui proposaient un réexamen de cette disjonction ont été rejetées la veille par les magistrats. «Les répercussions [sur les réparations] ne sont pas une possibilité mais une certitude» dit Martine Jacquin. A peine trois minutes après qu’elle ait abordé ce sujet, le président de la cour l’interrompt. Ce n’est pas le lieu de discuter de la disjonction des poursuites. L’ordre du jour c’est la nature des réparations. Nil Nonn demande sans détour aux co-avocats principaux de tenir leurs troupes. «J’invite les co-avocats principaux à assurer la coordination des parties civiles.» Le programme doit rester le programme. Elisabeth Simmoneau Fort monte au créneau : « Nous ne pouvons pas élaborer des demandes de réparation sans nous référer au cadre juridique qui leur est laissé. Nous considérons que les problèmes que nous avons abordés déterminent ce cadre juridique. […] Ce qui est dit ce matin ne résulte pas de la pensée de l’un ou l’autre d’entre nous mais d’une pensée du collectif des parties civiles, c’est une position commune, qui résulte de la coordination des parties civiles. J’insiste pour que la cour nous laisse terminer sur ce cadre juridique. Je pense qu’il est difficile de parler des réparations sans évoquer un peu les conséquences de la disjonction.» Mais la cour refuse catégoriquement que soit évoquée la disjonction.

4 catégories de projets de réparations

La matinée permettra néanmoins de balayer les projets de réparation qui sont classés en quatre catégories.

La première catégorie s’attache à un espace de deuil et de réflexion en proposant l’organisation d’une journée du souvenir, l’érection de stupas ou monuments (une demande concerne par exemple un monument pour les victimes de mariages forcés), l’organisation de cérémonies (notamment à l’issue du jugement) et enfin la préservation des sites où les crimes ont été commis.

La deuxième catégorie concerne la réhabilitation des victimes. Il s’agit par exemple d’offrir un accès à des services de santé physique et psychologique (centre de santé mentale, soins gratuits…) en collaboration avec des structures existantes. L’idée de soutenir la constitution de groupes d’entraide est également soulevée.

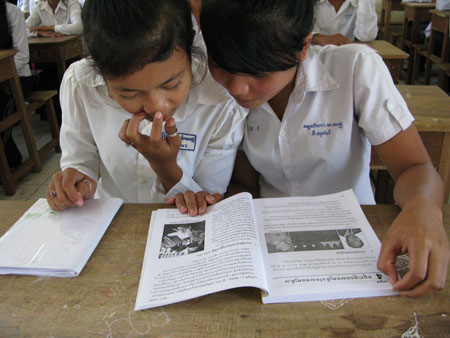

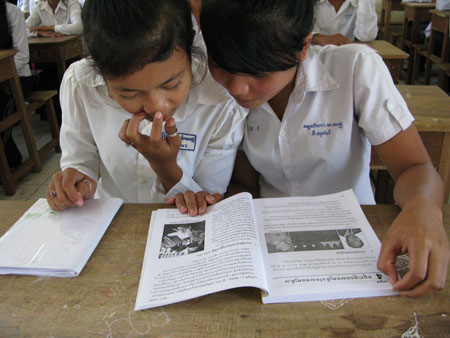

La troisième catégorie de réparations s’attache à l’éducation et la documentation. La liste des projets comprend l’intégration de documents khmers rouges et d’informations relatives au tribunal dans les programmes scolaires; l’ouverture d’un lieu accessible au public avec centre de documentation, archives, bibliothèque (le DC-Cam s’y associerait); la constitution d’un registre des victimes consultable en format papier ou sur internet; enfin la publication des noms des parties civiles et leur diffusion dans l’ensemble du pays. Lor Chunthy, avocat des parties civiles, propose ensuite la fondation d’un centre œucuménique consacré aux coutumes khmères et la création d’un centre pour la préservation de la culture cham.

La quatrième et dernière catégorie de réparation correspond essentiellement à la création d’un fonds d’indemnisation (le nom n’est pas définitif), c’est-à-dire un organe indépendant, capable de recevoir des financements qui permettraient la réalisation de projets divers. Cet organe serait le bras économique garantissant la réalisation des projets de réparation. Les avocats des parties civiles rappellent qu’un organe de ce type existe à la Cour pénale internationale, à la cour interaméricaine des droits de l’Homme… Ils souhaitent également qu’un organisme informe les parties civiles des réparations mises en œuvre et plus largement la population cambodgienne. « Une part de la réparation tient dans son prononcé, une part dans sa réalisation effective, une part tient dans ce qu’elle est portée à la connaissance d’autres que ceux à qui elle a été allouée», argumentent-ils.

Controverse sur l’attribution de la nationalité khmère

Un autre projet s’adresserait aux victimes de mariages forcés et à leurs enfants pour leur proposer des formations professionnelles d’une année et du micro-crédit.

Enfin, un projet consisterait à «faciliter l’acquisition de la nationalité khmère» à des «personnes d’ethnicité vietnamienne». Cette proposition va faire monter au créneau les avocats de la défense. En effet, s’il est clair qu’il s’agit pour les avocats des parties civiles d’aider certains de leurs clients d’origine vietnamienne dans leurs démarches pour obtenir la nationalité khmère, personne ne comprend exactement de qui il s’agit. Malheureusement, c’est sur ce cas particulier et controversé que l’audience des réparations se termine.

Le nationalisme épidermique de la défense

Bien que de nombreuses questions restent en chantier sur les réparations (Faut-il estimer le coût des réparations ? Faut-il donner des noms de lieu ? Comment les juges conçoivent-ils la demande de réparation pour chaque sous-procès?…), ce sont les points de vue des avocats de la défense que le public retiendra concernant la naturalisation de Vietnamiens, sujet d’une grande sensibilité. Son Arun interpelle la cour : sur quel fondement donner la nationalité khmère à des immigrés illégaux ? Il ne fait pas le moindre doute pour lui que les avocats des parties civiles parlent de Vietnamiens illégaux sur le territoire cambodgien. Phat Sou Seang, lui, trouve «inappropriée» des demandes de réparations pour les Vietnamiens et les Cham. «Il ne faut pas solliciter de mesure de réparation pour les Vietnamiens. Je crains fort que la population cambodgienne se demande pourquoi il n’y a pas de demande spécifique pour les Cambodgiens.»

Ang Udom rappelle enfin qu’il existe un cadre juridique à l’octroi de la nationalité khmère. «S’agissant d’étrangers qui résidaient au Cambodge sans avoir la nationalité cambodgienne et qui sont morts, est-il possible d’octroyer la nationalité cambodgienne à ces victimes ou à leurs enfants ?» Il énumère les 4 critères qui permettent d’obtenir la nationalité : être né au Cambodge, être marié à un(e) Khmer(e), être un investisseur, faire un don à raison d’un certain montant au gouvernement. Sur la base de quelle loi serait attribuée la nationalité khmère à ces victimes vietnamiennes? demande-t-il.

Les explications du côté des parties civiles ne permettront pas au public de comprendre que les victimes dont il s’agit, ballottées par l’histoire, sont à ce jour apatrides et que le Cambodge était simplement la terre choisie par leurs aïeuls originaires du Vietnam.